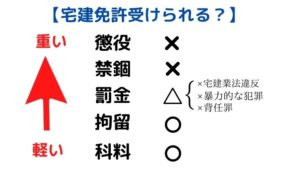

宅建の欠格要件で覚えなきゃならない「懲役」「禁錮」。

「懲役」は知ってましたが、「禁錮」は耳慣れない単語で、正直何のことかわかりませんでした。

ということで調べました。

こんな感じでしょうか・・・

懲役 → 刑務所に入って労働する

禁錮 → 刑務所に入るが労働をしない

(禁錮刑に入れる理由⇒暴力をふるうわけではないが、知的で口が達者で大勢の人を操る危険な人をおとなしくさせるために入れる)

・・・知らない世界が広がっていた。

刑務所に入ったらみんな労働しているものだと思っていました。

まさか、罪を償うべく刑務所に入ったのに「何もしない」人がいるなんて…

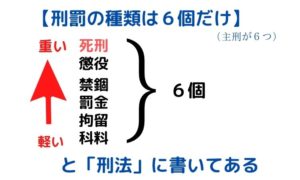

これらの仕組みは「刑法」で決められているそうです。

宅建試験が勝手に「これは禁錮」とか言葉をつくって説明しているんじゃないんですね。

そもそも「刑法」も知らないし、「禁錮」って言葉も知らない私がわかるはずない

それでは調べたことをまとめます。

目次

懲役と禁錮の内容は、「刑法」に書かれている

悪いことをして有罪になると、刑務所に入ることがありますよね。(それは私も知ってましたが)

裁判が終わると裁判官が「6つの刑罰」(6つのメニュー)の中からその人にどんな刑で償わせるかを決めます。(刑法第9条)

(というのを前回(「あの表って何?懲役、禁錮、罰金、拘留、‥もっと続く?」)発見しました。)

6つとは、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料 (刑罰の種類)

この中で、微妙に違いがわからないのが「懲役」と「禁錮」ですよね。(残りは別の機会で書くかも‥)

違いははっきりしていました。

懲役と禁錮。違いは「労働するか、しないか」

どちらも「刑務所内で反省してください、社会と隔離しますね」というのは同じなんですが、

刑務所の中で「労働する」のが「懲役」、「労働しない」のが「禁錮」と定められているんです。

「懲役」 = 刑務所内で労働する

「禁錮」 = 刑務所内で労働しない

あれはみんな相当なワルってことなのか・・・

刑務所に入ったのに「労働しなくていい」場合があるとは!

と驚いたところで、でてくる疑問がこちらです。

禁錮刑の「労働しない」とは本当に何もしないの? その実態は?

まさかと思って調べてみると・・・本当でした。

刑務所に入っても1日何もしません。部屋でただ座っているだけなんです。

「懲役刑」を言い渡された受刑者は大工仕事したり、ミシンで製品つくったりしてるのに、「禁錮刑」の人は部屋にいるだけ。

それだけならまだしも、時折見張りの看守が「正座!」とか命令してくるので、そしたら正座しなくちゃいけないし、指示があるまで姿勢を崩せない。

禁錮は強制労働が無いといっても独房の中で自由に動き回ることは許されず、就寝時以外は一日中看守の合図により正座と安座の繰り返しとなる。常に看守に監視され、勝手に動くと厳しく指導される。 ウィキペディア

実際、「懲罰」より「禁錮」の方がつらいじゃないか!という声もあるそうです。

なので、禁錮刑を言い渡された人は「働かせてください!」と志願することが多いそうです。これを「請願作業」といい、法律で認められている労働です。

労働した賃金は日当5000円とかで刑務所を出る日に受け取れたり、家族に送ることもできるそうです。

労働しなくていいと言われた「禁錮刑」なのに、結局働いて「懲役刑」状態に…!?

こうなってくると、ちょっと何がなんだかよくわかりませんね…

ではなぜ、このような一見意図がわからない「禁錮刑」が存在するのでしょうか。

「禁錮刑」ができた理由は? 歴史的背景

「刑法」がつくられたのは明治時代なんですが、この頃、過激な思想犯を捕まえて刑務所で更生させる目的で使われていた刑のようです。

古くは、禁錮は政治犯や過失犯に科されるもの ~

~ その名残として、政治犯的性質を持つ内乱罪の法定刑には懲役がない。

政府に反抗する人間をなんとかしたいが、あからさまに懲役刑で捕まえ、労働させるには大義名分がない。そこで「禁錮刑」をつくった。労働はないが施設に拘束できる。そこで精神を追い込み考えを改めさせる。

さきほど、「懲罰より禁錮の方がつらい」とありましたが、まさしくそこが狙いだったんですね。

「禁錮刑」は政府に歯向かう思想犯を痛めつけるのが目的・・・!?

・・・あまり深堀りしないほうが良さそうですね

当時の人たちにとって「禁錮」は身近な言葉だったのでしょうか…

まとめ

・懲役と禁錮は、刑務所内で労働するか、しないかの違い。

・禁錮刑で働かなくていいと言われた人も、刑務所内ではヒマすぎて、志願して実際は働いている。

こちらも参考にさせていただきました。かなり詳しいです。